18. Cyclopropenes for Catalytic Tandem Allylation of C=X Bond

“Catalytic Tandem C–C Bond Formation/Cleavage of Cyclopropene for Allylzincation of Aldehydes or Aldimine Using Organozinc Reagents”

Nakano, T.; Endo, K.*; Ukaji, Y.

Org. Lett. 2014, 16, 1418–1421.

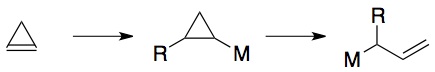

シクロプロペンのカルボメタル化経由で発生させたアリル亜鉛中間体とアルデヒドやイミンを用いる一般性のある触媒反応に展開した,という事案.前回の論文では,アルデヒドではなく,cyclohexanon-2-carboxamide誘導体であるヒドラゾンに対するアリル亜鉛中間体の付加反応を報告した.なぜか6員環骨格が必要という強い縛りが問題で,一見するとdeadendのような雰囲気だったが,うまくアリル亜鉛中間体まで触媒的に発生させてやれば,アルデヒド等に付加するだろうということで検討を進めてきた.

推定反応機構によると,cyclohexanon-2-carboxamideのヒドラゾン誘導体が共存することにより,ジアルキル亜鉛のシクロプロペンへのカルボメタル化が進行し,さらにC–C結合が切れてアリル亜鉛中間体が発生するだろうと予見できる.まぁ実際には,なぜC–C結合が切れるのか,理由がよくわからないのだが.

つまり,ヒドラゾン誘導体を配位子として用いてやればアリル亜鉛中間体までは発生するだろう,そのアリル亜鉛中間体から配位子が解離すれば,触媒量の配位子で反応制御可能だろう,ということだ.

ただし,2つほど難問があった.

1. アリル亜鉛中間体は,配位子に付加してしまう ⇒ アルデヒドを反応中に共存させ,アリル亜鉛中間体が発生したら,逐次,アルデヒドと反応するようにさせたい.

2. ジアルキル亜鉛はヒドラゾン等には付加しないだろうが,過去によく研究されているように,配位子があると,アルデヒドには付加してしまう可能性が高い ⇒ アルデヒドはシクロプロペンが消費してから加えるべきか.

要するに,この2つの問題から導かれる条件は,互いに真逆ということになる.

何はともあれ,我々の反応の利点は「single operation」である.反応条件を最適化し,最初から,シクロプロペン,アルデヒド,ジアルキル亜鉛,配位子を混ぜ,目的生成物を選択的に得たいのである.

だから検討した.

溶媒,反応温度,配位子などの条件を調べた結果,目的生成物が良好な収率で得られることが明らかになった.興味深いことに,一般的にN,Oの2座配位子はジアルキル亜鉛のアルデヒドに対する付加反応を促進するはずだが,最適溶媒がトルエンであったことが功を奏したのか,アルデヒドへのジアルキル亜鉛の付加体は得られなかった.

なお,配位子の一部はアリル化されたりするが,25%の触媒量すべてが消費されるわけではない様子.

収率が80%を越えない理由の1つとして,そもそも,シクロプロペンへのカルボメタル化体が,さらにシクロプロペンに付加する可能性があり,様々なカルボメタル化体がオリゴマーへと誘導されるということが考えられる.

ちなみに,ケトンやイミンへも付加するが,収率は30〜40%程度である.反応が遅いので,配位子であるヒドラゾンへの付加反応が競合してしまった結果と思われる.

アセタール部位を持たないシクロプロペンを用いると,反応は確かに生成物を与えるが,収率は微妙.アリル亜鉛中間体で酸素原子の亜鉛原子に対する配位が効果的のように思える.しかし,予想外といえば予想外だった.通常,シクロプロピル金属中間体は,それなりに安定なので,別段,C–C結合が室温で切れて,より活性が高いと思われるアリル亜鉛中間体発生につながるとは思えない.それがCPAの酸素原子の影響であるなら話は早いが,単なる炭化水素でも事実としてC–C結合が切れている.

遷移金属も絡んでないのに,こんなにあっさり切れるか?…不思議と切れるのであった.

光学活性なビスオキサゾリンを用いても反応は進行する.だから立体選択的なアリル化が進行するか?というと,鏡像体過剰率は,たったの4% eeである.これは,アリル亜鉛中間体からビスオキサゾリンが解離することを示唆している.ならば化学量論量のビスオキサゾリンを投入すれば良いか?というと,今度はなぜか反応がほとんど進行しなくなる.今のところ,これ以上は深追いしていないので理由はわからない.

さて,それなりに一般性のあるアリル亜鉛中間体の発生法および,付加反応の例を示すことができた.次回の△はおそらく「いまさらこれ?」というものになると思われる.そう,こんなのなぜ報告されていないのか,という論文.インパクトは高くはないが,これくらいやっておけよと言いたくなること間違いない.

C–C結合切断系は,C–H結合官能基化より見栄えがしない気配もある不思議と.高い基質依存性は払拭が難しく,どうしても学術的な側面が強くなるためだろうか. もう少し考えて新しいアプローチを生み出したいものである.